| 水のプログラム ホーム |

| 水力発電のしくみ・発電所の種類 発電の原理 ダムの種類 発電水車の種類 |

|

|

| 発電の原理 |

|

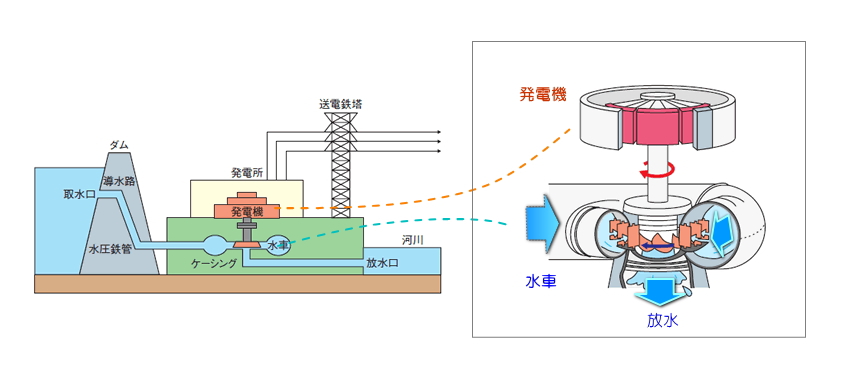

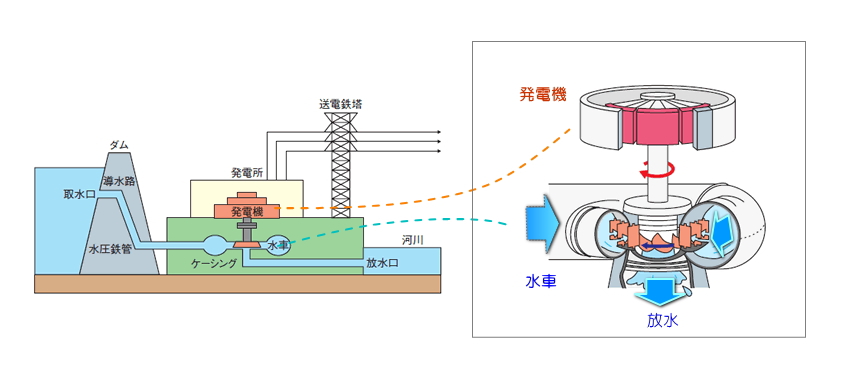

| 発電所内部(水車と発電機)の概略 |

資源エネルギー庁・電力会社等の公開資料転載 |

|

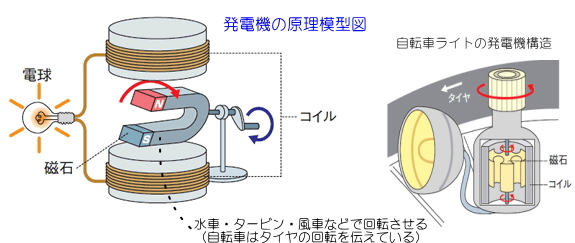

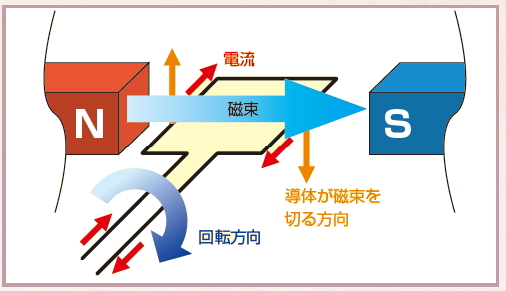

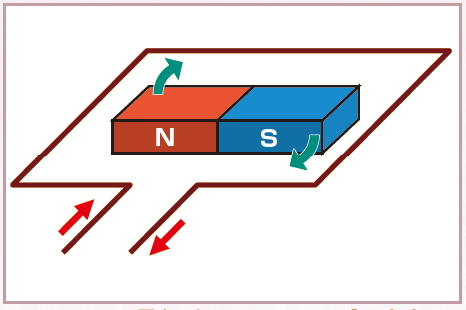

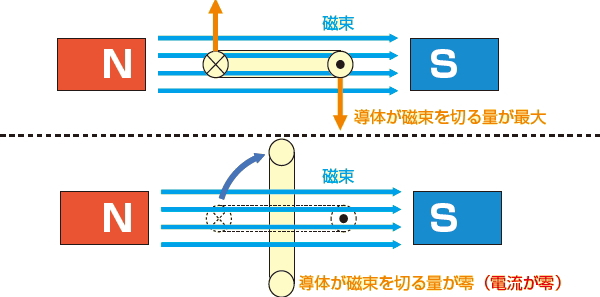

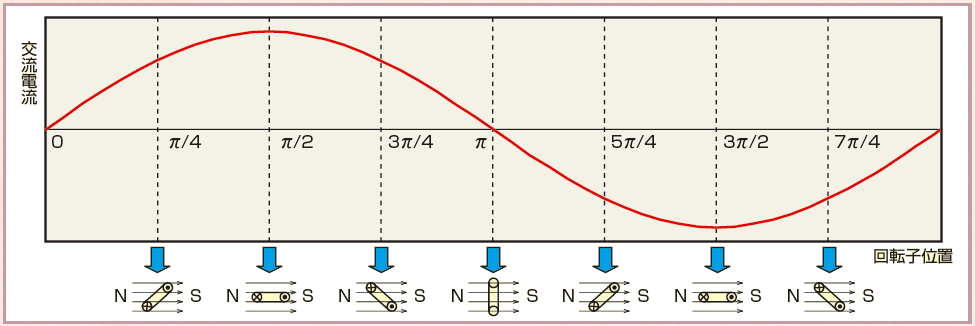

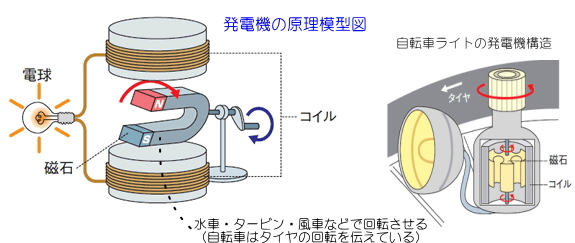

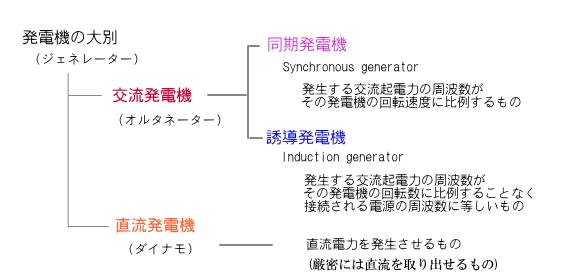

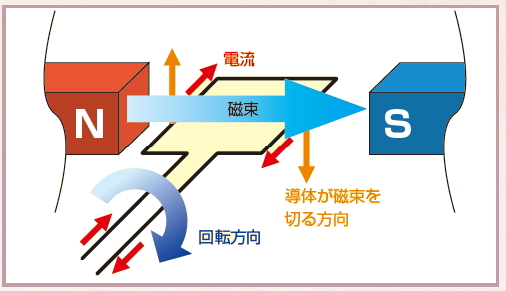

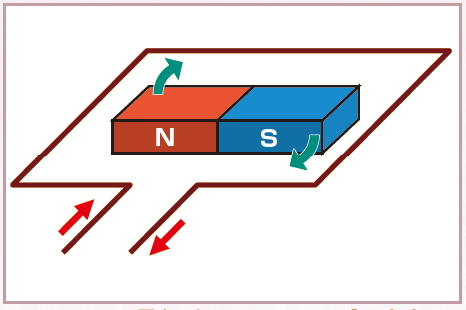

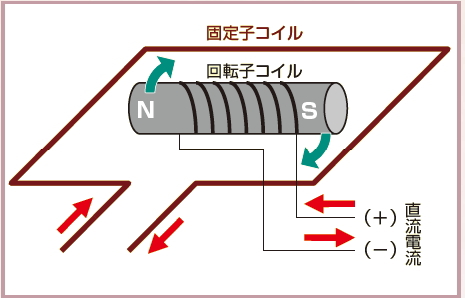

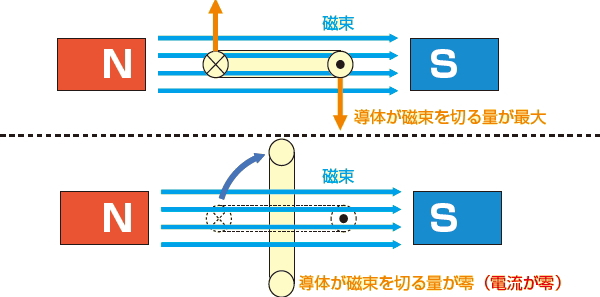

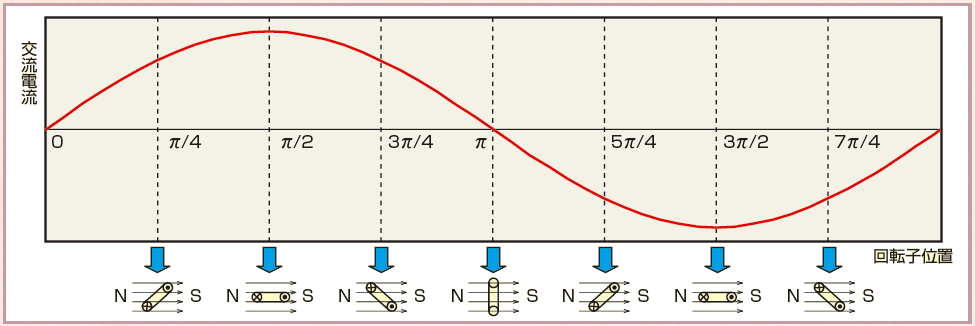

発電機は・・導線(コイル)が磁束(磁界)と交差することにより電流が生れる(流れる)原理を利用している。

導線(コイル)と磁束(磁界)を交差させるために発電機を「回転」させているもの。

水力発電は・・水の運動エネルギー〜 ⇒水車の回転エネルギー(発電機の回転)〜 ⇒電気エネルギーに変化させている。

この手法は・・風力・火力・原子力発電なども基本的には同じで、火力・原子力は水車の代わりにスチームタービンやガスタービンで、スチームタービンは「水」を天然ガスや石油・石炭の燃焼熱あるいは原子反応熱により沸騰蒸気に変えて、その圧力により発電機を回しており、水のポテンシャルを利用していることは似通っている。

そして風力発電も風の移動するチカラが風車(プロペラタービン)を回転していることや潮流発電なども海流がプロペラを回転させ発電機に伝えている。

身近な自転車のライトは車輪の回転力、自動車・バイクの発電機(オルタネーター・ダイナモ)、ポータブル発電機や非常用発電などはエンジンにより回転力を発生している。

|

|

| |

タービン;各種の流体のもっているエネルギーを有用な機械的動力に変換する回転式の原動機の総称といわれ水車も英語ではタービンに大別される。(英語: turbine ラテン語のturb;こま・回転・かきまぜが語源) |

|

|

|

| 発電と起電(電気・電流)の基礎 |

|

|

| |

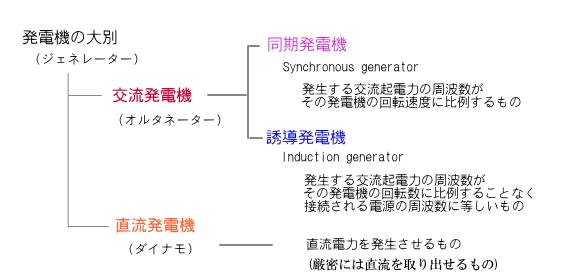

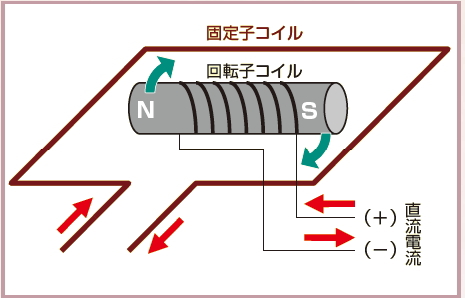

上記の発電機大別において、磁束と導線を交差させ電流を発生させる原理・構造は同じ。

同期発電機の特徴は磁束(磁界)を発生する電磁石か永久磁石が必要で、電磁石の場合は励磁電流(直流)で発生させるのでその装置が必用となる。

励磁は回転側・固定側を問わないが、一般的には回転側を励磁する。その主な理由は、電気の取り出しは高い電圧のため絶縁機能や引出端子(ブラシ)の性能を高める必要があることなどから固定側に起電端を設けるケースが多い。

誘導発電機の特徴は同期機のように磁石を持たず、外部交流電源(無効電力)の誘導磁界により電流を発生させる。

励磁機が不要なことは構造が簡単で保守が容易なこと等から安価であるが、一方で突入電力(起動電流)が大きいこと、接続電源が必要なことから自立運転ができないこと、関連して電圧・力率・周波数の調整ができない(必要ない)などの特徴がある。

これらから、誘導機は比較的小規模な発電所に、同期機は小規模から大型発電所に広く使われている。

直流発電機は磁界から生まれる交流電流を整流機器で直流に変換する。

インバーターによる直流変換技術が飛躍的に進んだことから自動車搭載や移動発電機は交流機が多い。

|

|

|

|

|

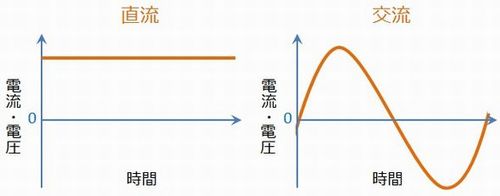

| 直流・交流の概念 |

|

| |

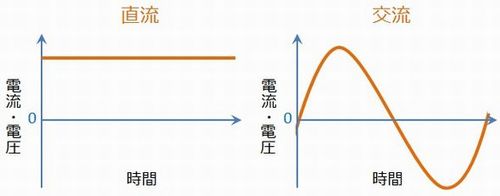

直流;時間によって大きさが変化しても流れる方向が変化しない電流のこと

テレビ、パソコンなど家電機器は直流で動いているものが多い。特徴は、送電ロスは少ないが電圧を上げ下げする「変圧」が難しいという点から大容量送電には不向きで、一部の海峡ケーブルなど特別な区間を除いて直流送電は選択されない。

発電は交流方式と同じで、交流電流のプラス側とマイナス側を分別・整流する装置により直流として生成する。

交流;一定時間内に周期的に電流の向きが変わる電流のこと

発電所では一般的に交流で発電され、交流で家庭などの使用場所まで送電される。電力量は電流と電圧で決まるため、一定の電線容量(電流許容太さ)で沢山の電気を送る(電流を流す)ためには電圧を上げることが得策で、発電所や変電所で50万ボルトや22万ボルトなど距離等に応じて超高圧まで電圧を上げて(昇圧して)送電し、都市近郊の変電所で6000ボルトで市内に配電、さらに電柱上の変圧器で200ボルトもしくは100ボルトまで下げている。

さらにパソコン電源やスマホ充電器で使用電圧に下げ、直流に変換している。(AC-DCアダプター等) |

|

|

| 電気・電流とは・・「原子」・・!? |

| |

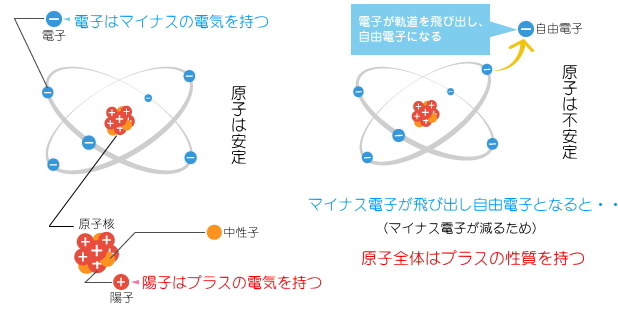

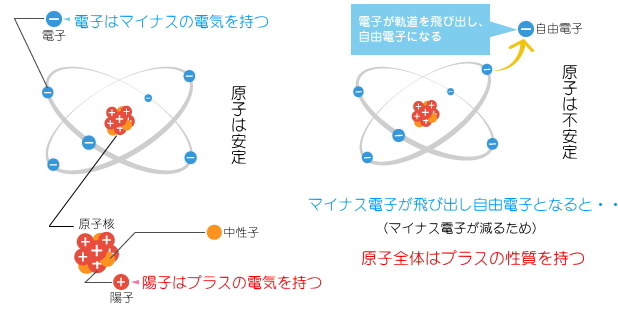

全ての物質は原子の集合体である。

安定している原子は陽子(+)と電子(−)が同数のため安定し、電気的性質を持たない。

何らかの理由で電子が飛び出し自由電子となるとバランスを崩して電気的性質を持つことになる。

電子が飛び出した原子は陽子が多くなりプラスの電気性質に、飛び出した電子が原子に付くと電子が増えてマイナスの電気性質となる。

プラス性質とマイナス性質の物質を導線でつなぐと、マイナス物質に帯電した過剰な電子が原子に戻り安定状態になろうとする。(電子はマイナス原子からプラス原子に移動する)

この自由電子の流れが「電流」で、1秒間にどれだけの電子が動いたかを表す単位としてアンペア(A)を用いる。 |

|

| |

|

|

|

|

| 電動機の技術資料 |

|

| 発電機・電動機の原理図(磁束と電流) |

|

| |

|

|

| 電流・磁界・磁束のイメージ図 |

|

| |

|

|

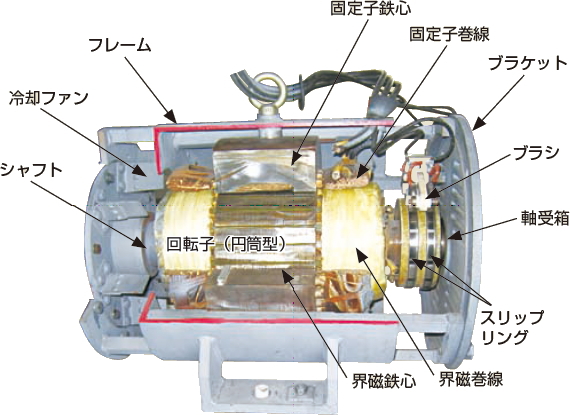

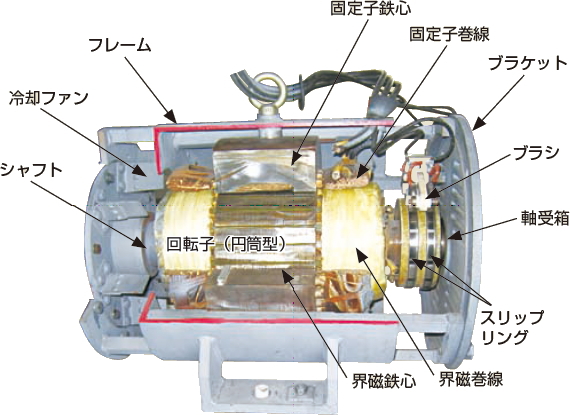

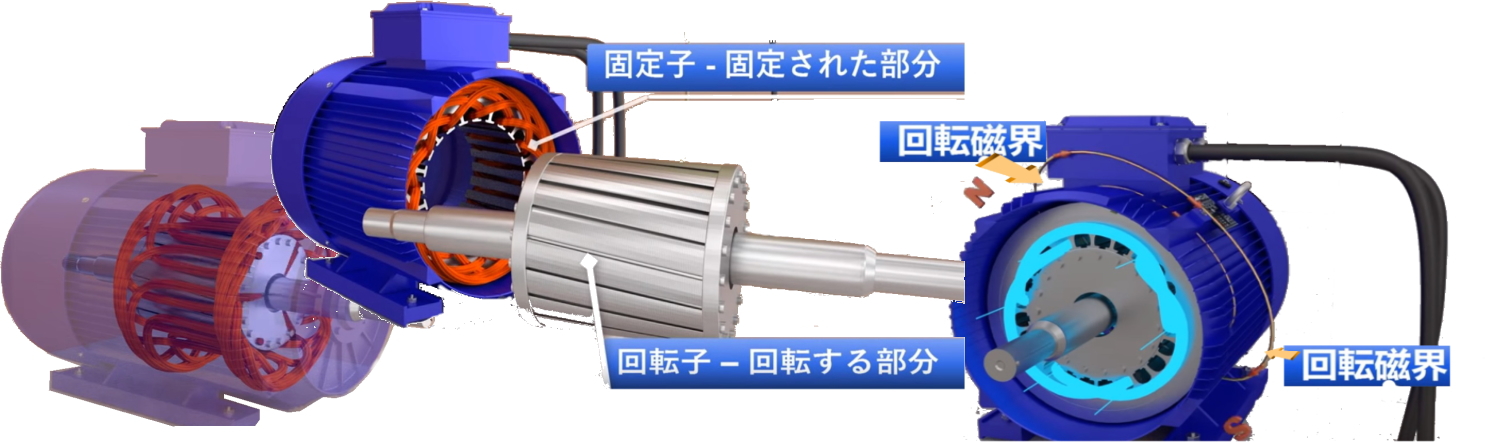

| 同期機の構造図解 |

| 同期発電機内部構造モデル(小規模) |

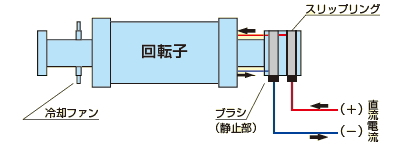

回転子/スリップリング/ブラシ イメージ |

|

|

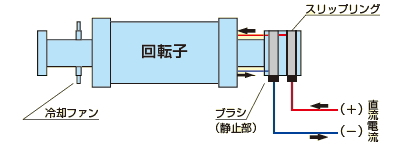

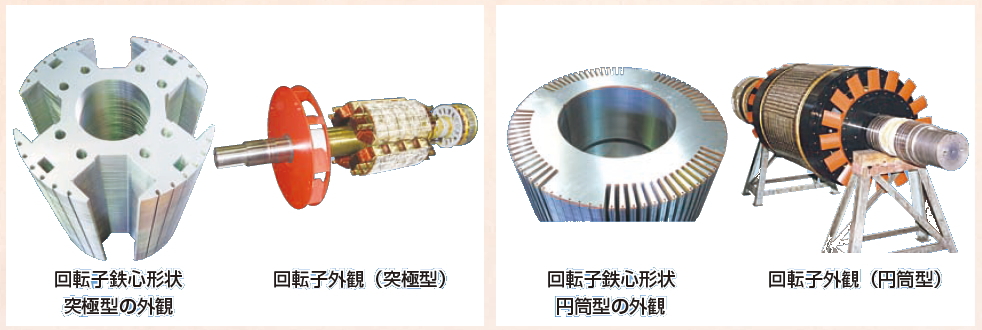

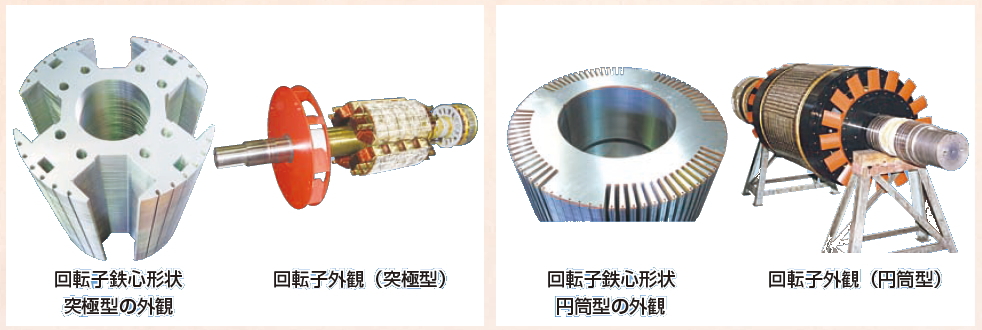

| 突極型回転子 円筒型回転子 |

突極型回転子断面 円筒型回転子断面 |

|

|

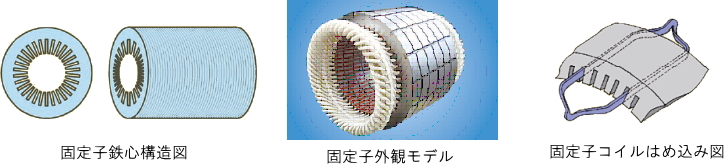

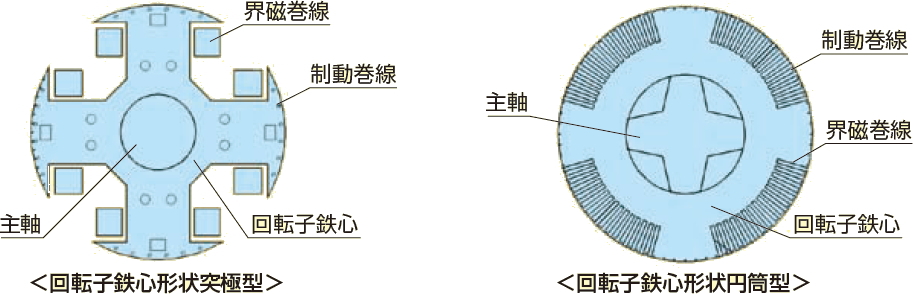

| 固定子イメージ |

|

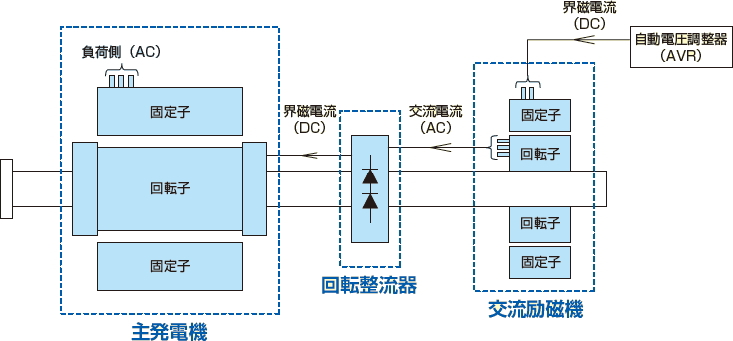

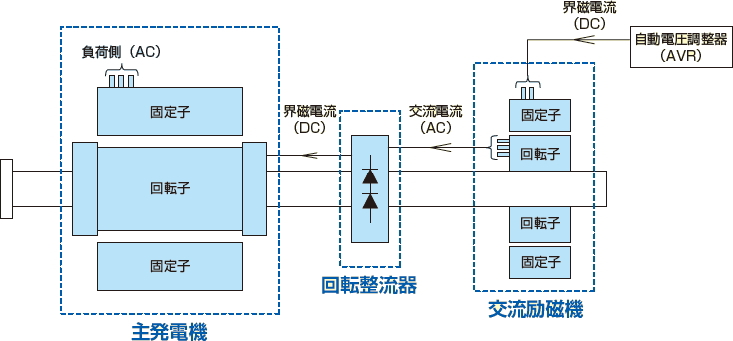

| ブラシレス同期発電機 |

| 固定子と回転子の役割を逆転させることにより,回転部に非接触で界磁電流を供給できるため,スリップリングとブラシが不要となる。 |

【ブラシレス同期発電機構成図】

|

| 明電舎「同期機〜原理と構造と制御方法〜」より転載 |

|

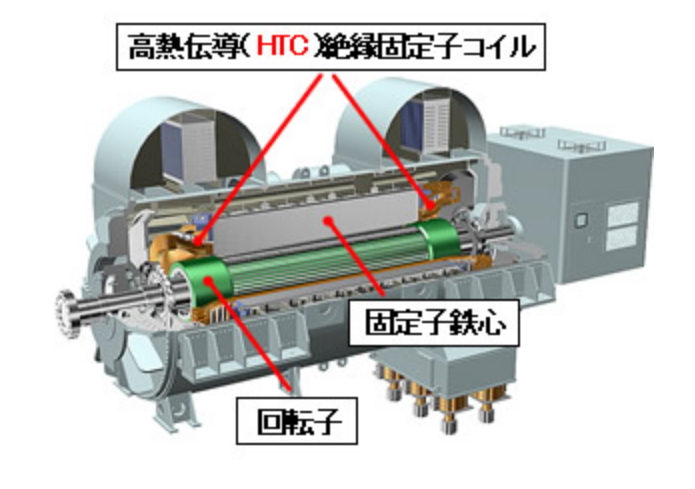

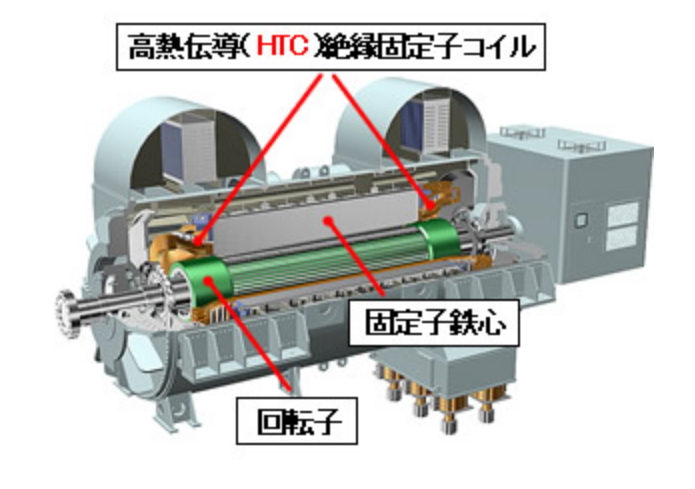

| 大型タービン発電機(TOSHIBA model) |

|

|

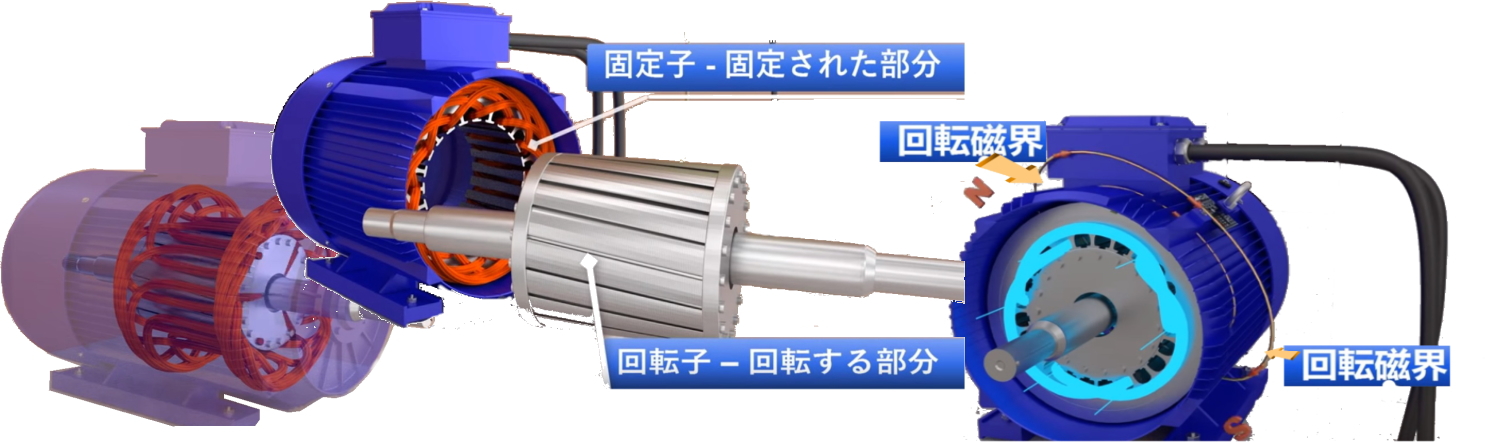

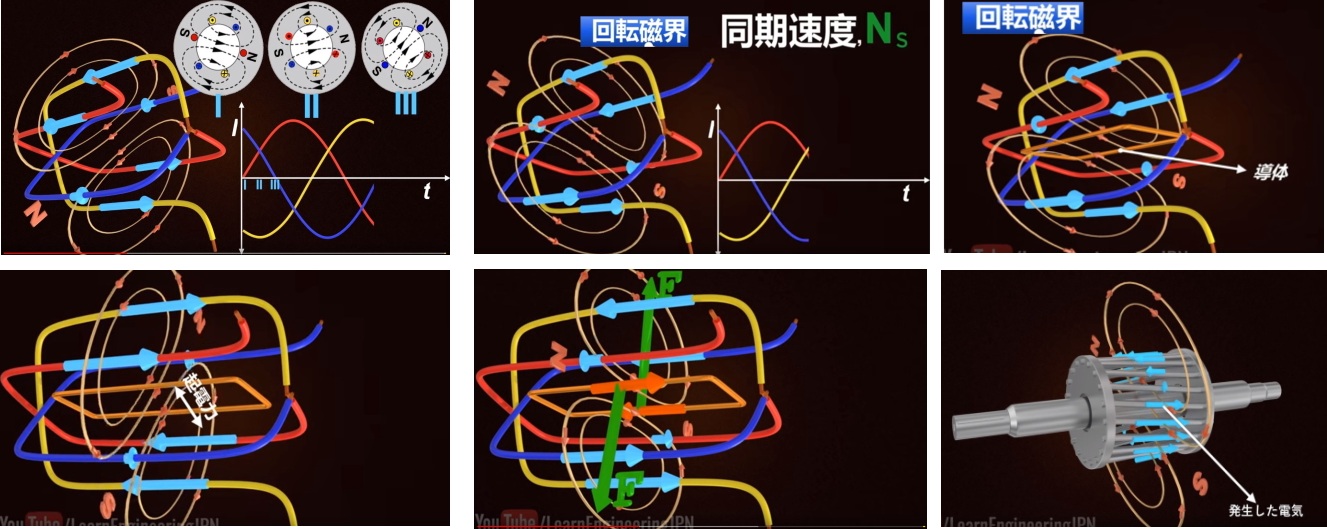

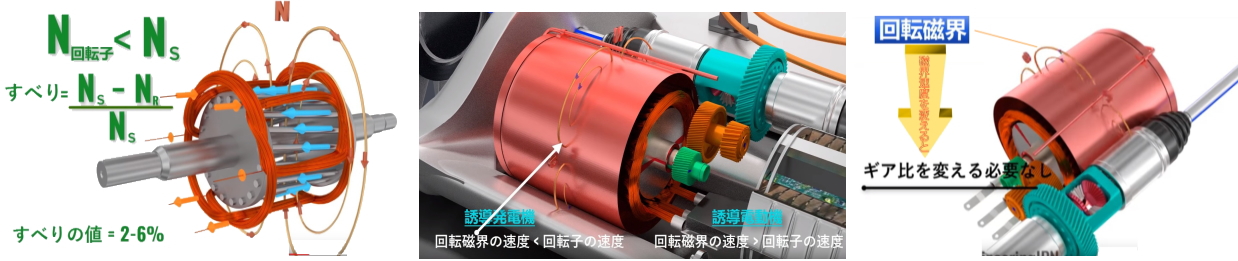

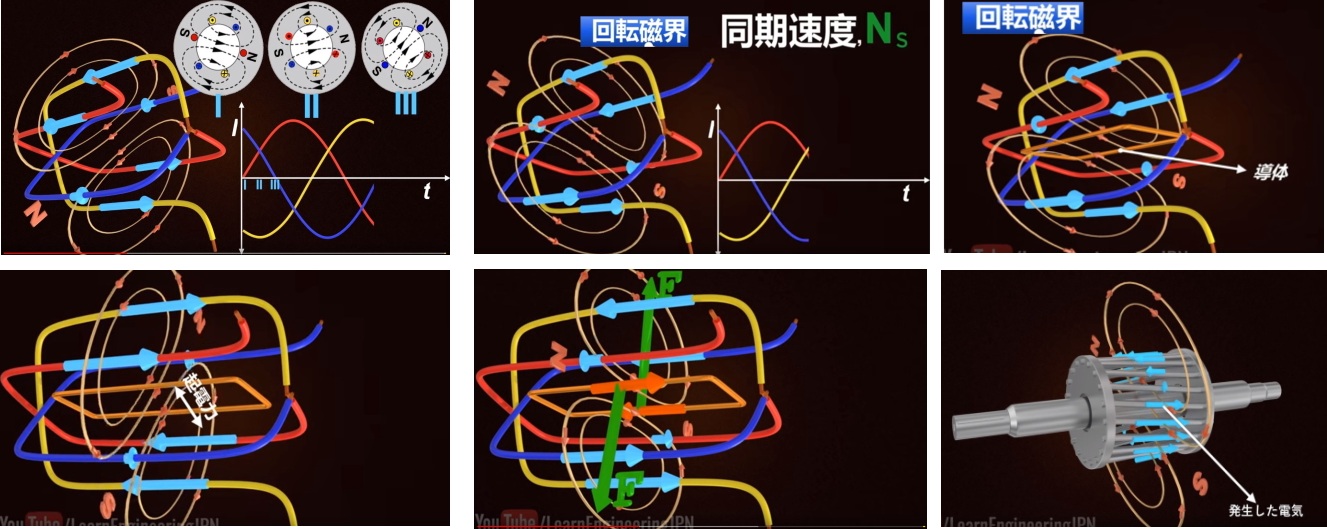

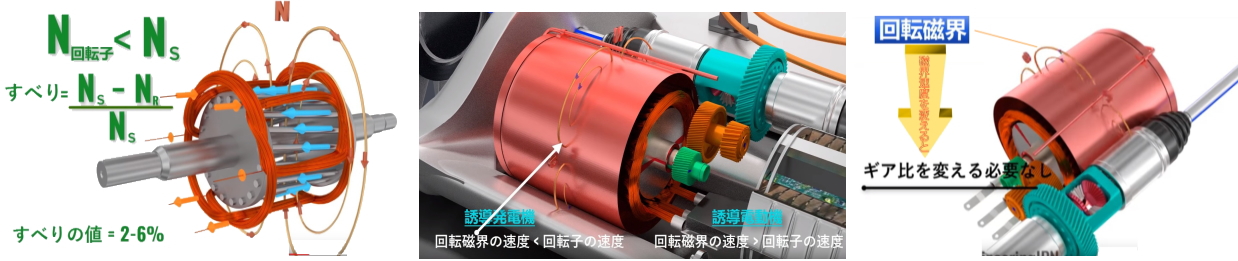

| 誘導電動機の原理(イメージ) |

| |

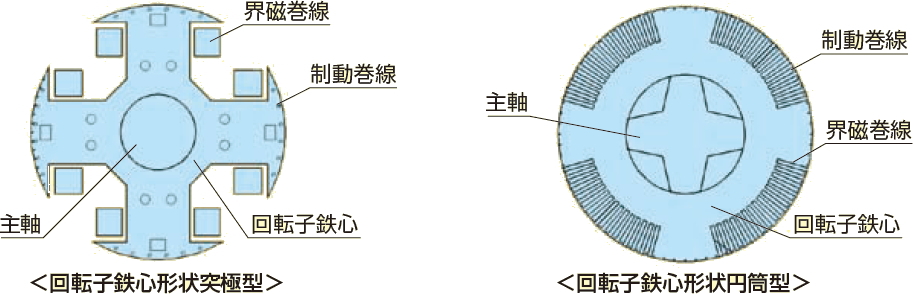

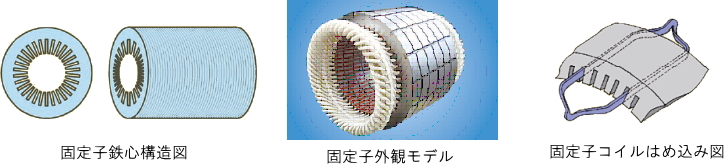

下の写真のような誘導電動機において、外枠に固定子コイルを各相120度/Nで等間隔に配置して三相交流を印加すると交流電流の変化に伴ってコイルの配置順に固定子円周上に均一の回転磁界が生成される。

これを同期速度といい、このとき回転子内に電流と磁界が発生、回転磁界とのループ磁界となり、回転磁界に誘導されて(引っ張られて)回転軸が回転し動力機(モーター)となる。

反対に、回転軸を水車やエンジンなどで同期速度以上で回転させると、回転子の磁界が固定子の磁界を追い越すため(磁束を切るため)、固定子巻線には逆向きの電流が流れ、誘導起電力として外部に電流を供給できる発電機となる。

このように固定子の磁界が速ければ動力機(モーター)に、回転子の磁界が速ければ発電機となる。

誘導発電機は同期発電機のような永久磁石や電磁石を必要とせず、励磁コイル、ブラシ・スリップリング等が省略できる。

また、外部電源に接続されて運転するため、周波数・電圧の調整装置も必要としない。(発電機運転の際は周波数・電圧調整ができない) |

|

|

| 固定子、回転子の磁界・電流生成イメージ |

|

| 回転子は同期速度に遅れる(すべる) |

回転磁界の入力を制御すると容易に軸回転が制御できる |

|

| 写真は公開動画「誘導電動機の仕組みとは?(Learn Engineering氏)」よりスクリーンショット |

|

|

|

| 出力・発電能力の決定要素 |

|

| |

■発電機の定格はKVAで表されるように能力は「電圧(V)」と「電流(A)」で決まる。

■同期機においての「電圧・電流」決定要素は、内部誘導起電力、電子機端子電圧、位相角、リアクタンス・・

●「起電力」決定要素は、巻線係数、周波数、巻数、磁束・・

●機械的には、回転数、固定子鉄心経・長さ、電気装荷、磁束密度、巻線、冷却・・

■導線と磁界を交差させて連続的に起電するシステムとして発電機を「回転」させる。その回転力と共に磁界の反発力(トルク)に対抗するチカラが必用で、それに見合った水車能力、タービン能力、エンジン能力(馬力・W)が必要となる。

●すなわち「水車やエンジン能力≧発電機能力・力率/効率」という関係になる。

■水力発電の水車能力は別記のように水の持つチカラ(位置エネルギー⇒運動エネルギー・圧力エネルギー)を受けて決まり、その決定要素は「流量」と「落差」である。 |

|

|

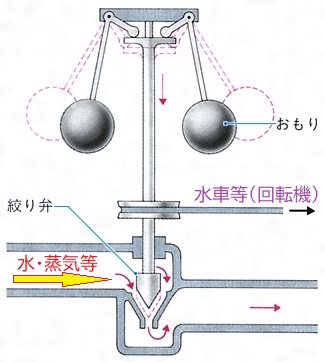

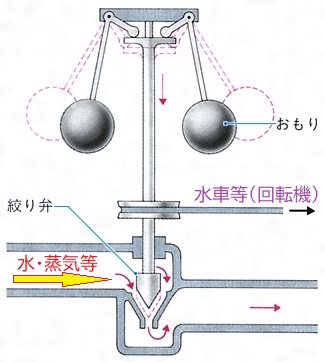

| 周波数の安定(ガバナ) |

周波数は発電機の回転速度(磁界がコイルを切る回数)で決まるので、例えば西日本の場合はそれが一秒間に60回(60ヘルツ)である。周波数が一定範囲を逸脱すると使用する電気機器によっては支障(故障)を生じるので発電機を自動的に送電網から切り離す。場合によっては連鎖で広範囲な停電となる。 周波数は発電機の回転速度(磁界がコイルを切る回数)で決まるので、例えば西日本の場合はそれが一秒間に60回(60ヘルツ)である。周波数が一定範囲を逸脱すると使用する電気機器によっては支障(故障)を生じるので発電機を自動的に送電網から切り離す。場合によっては連鎖で広範囲な停電となる。

発電機の回転が変動する要素は、水流(スチーム・燃料)の変化や電気の使用量の変化で発電機の回転速度が変わるなどである。

自動車に例えれば、水流の変化がアクセルワークにあたり、使用量の変化が登り坂や降り坂のイメージ。そこで自動車のオートクルーズに相当するのが「自動調速機(ガバナ)」で、機械式や電子式など様々な方式があり、古くから水力発電に活用されたのが「遠心式調速機」がある。

下右図のように“おもり球”の位置が所定回転にバランスするよう水・蒸気等の入口弁を連動させる。この仕組みを実用化した人は蒸気機関を発明したジェームズ・ワットとされる。上の写真はリプレース前の山野発電所(福山市)の珍しい遠心式調速機で現在は見ることができない。

|

|

|

|

|

|

|

ページトップ |

周波数は発電機の回転速度(磁界がコイルを切る回数)で決まるので、例えば西日本の場合はそれが一秒間に60回(60ヘルツ)である。周波数が一定範囲を逸脱すると使用する電気機器によっては支障(故障)を生じるので発電機を自動的に送電網から切り離す。場合によっては連鎖で広範囲な停電となる。

周波数は発電機の回転速度(磁界がコイルを切る回数)で決まるので、例えば西日本の場合はそれが一秒間に60回(60ヘルツ)である。周波数が一定範囲を逸脱すると使用する電気機器によっては支障(故障)を生じるので発電機を自動的に送電網から切り離す。場合によっては連鎖で広範囲な停電となる。